枠線のコツについて話したいと思います。

道具

枠線を引く道具としては、ミリペン、カラス口と言われる特殊な道具、

それから墨汁で引く方も多いかと思います。あとマジックなど。

今回はそれらの道具に共通して引くコツ、使いこなし方を話して行きたいと思います。

枠線の下書き

きっちり、線が引かれている枠線の場合もあれば

手書きのラフな場合で任さられる事があります。

きっちり引かれてる時は、その通り引けばいいです。

ラフなあたりの枠線の場合、枠線を引く時は鉛筆で下書きが必要になります。

(慣れてくるといきなりペンで引いたりする人もいます)

この時、問題になるのが、手書きの線と混ざって、どの線が正しい線か分からなくなります。

そんな時のコツとして、練り消しを使います。

普通の消しゴムだと全部消えちゃいますが、練り消しを手書き線の上に押し当てると薄くなります。

このように下準備をして枠線の下書きに入ります。

下書きで気をつけて欲しいのは角度がずれてしまう事です。

アタリで引いてしまうと、引けてるように見えて、線と線の幅が違ってきます。

(始点4mm、終点5mm)

この誤差をなくすにはどうしたらいいか。

原稿用紙の周りにはメモリがあります。

また枠線の幅は縦の場合5mm〜1cm、横の場合、0.2mmと大体決まっています。

仮に斜めの線を引くとして、1cmの幅指定があった場合、メモリを見ます。

始点が12.5cm、終点が7.5cmだとします。まずはその2点を基準にして引きます。

そして幅が1cmなので、先ほど引いた線の始点と終点から1cm下にずらして線を引けば、正確な線が引けます。

後で消しゴムで消すのであまり力強く引かないようにしましょう。

線は、細ければ細いほどいいです。太いと後でペンを引く時にズレが生じてしまいます。

直角の線を引く時もメモリをみて正確に引きましょう。

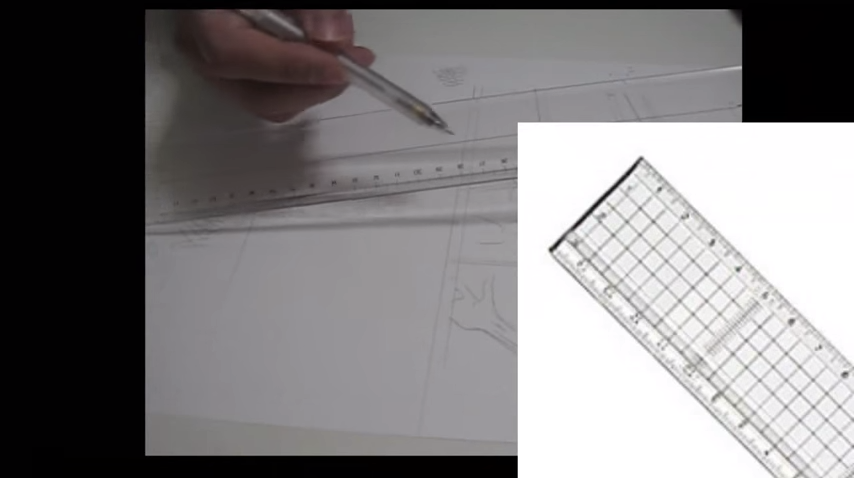

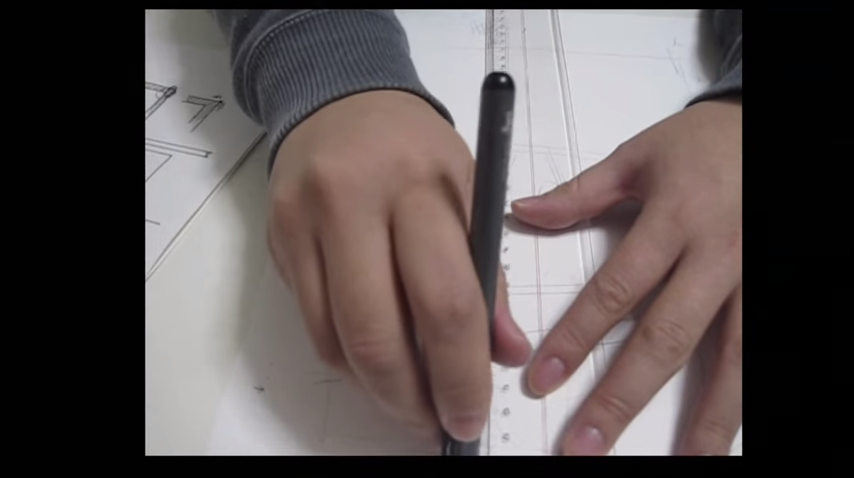

また、定規は長い定規を使いましょう。今は50cmの定規を使っています。

短い定規だとメモリに届かず、ずれてしまいます。

縦の枠線を引くときでも、メモリとメモリが分かる長さの定規を持っておくといいです。

定規は枠線以外に、集中線やトーンフラッシュといってトーンを削る等の用途があります。

トーンフラッシュの場合、カッターを定規にあてて削ったりするので、定規の表面が削れてしまいます。

そうなると、まっすぐな枠線が引けなくなるので、用途によって複数定規を用意しておきましょう。

枠線のペン入れ

ペン入れをしていく時の注意点が4つありますので、ひとつづつ説明していきたいと思います。

太さのズレ

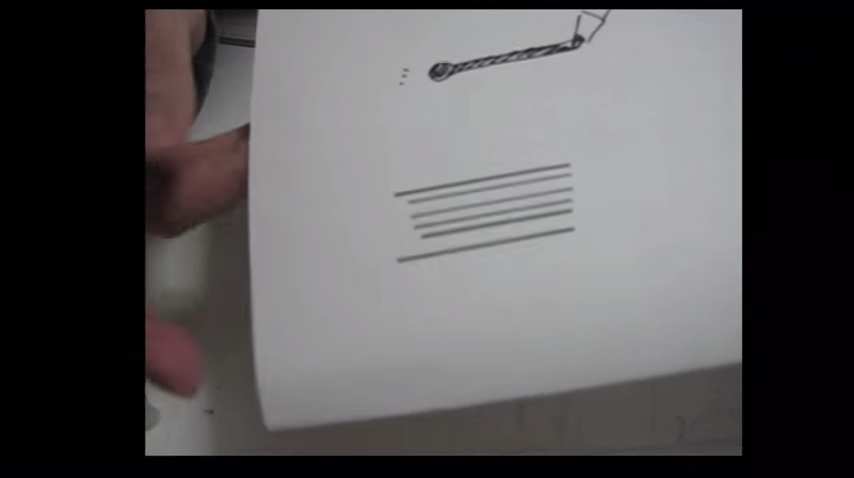

大体ミリペンは0.8、0.1とか決まっていますが、筆圧が強いと先が潰れ、太さが変わってしまいます。

同じ0.8のペンで線を引いているのに変わってしまう。そんな時は、予め、基準となる線を用意しておきます。

基準線より太かった場合は変えるようにしましょう。

ダマになる

線を引く時にペンを置いてから考える人がいます。

そうすると置いたところにダマが出来てしまいます。

ダマが出来ると膨らんでしまうので、ペンを置いたらすぐ引く事を大事にして下さい。

また、速く引きすぎると薄くなってしまうので、そこも気をつけて下さい。

隙間が出来る

線を引く時に、隙間が出来たり、はみ出したりする事があります。

はみ出した場合はホワイトで修正すればいいだけですが、引ききれずに隙間が出来ると、後から直すのが凄く面倒になります。

ベタで直す事になりますが、はみ出し易く、はみ出した場合はホワイトで修正と、2度手間、3度手間になってしまいます。

線と線が交わる箇所できっちりと止める練習をやっておくのがいいと思います。

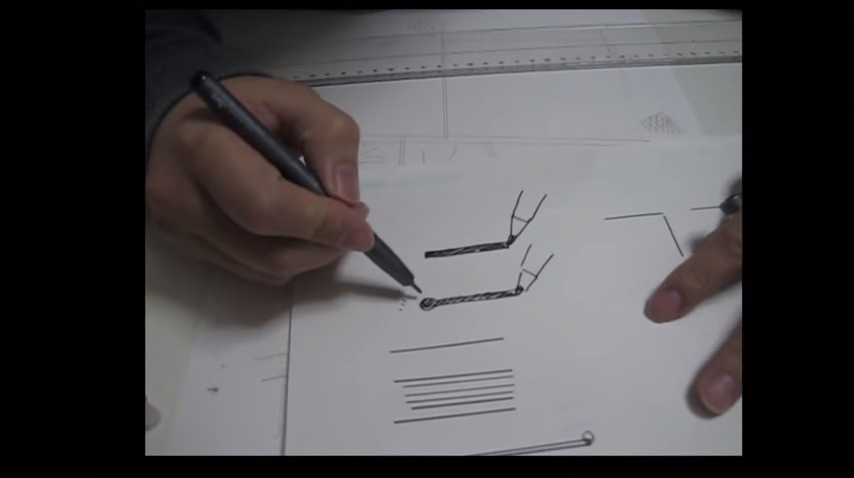

ペンの角度

もうひとつ一番やってしまいがちなミスがあります。

長い線等を引く時に途中からペンの角度が変わってしまう事です。

一見まっすぐ引いているように見えてもペンの角度が途中で変わると、ペン先がずれて線が曲がってしまうので、ペン先を立てて引くなど、引き始めの角度から変わらないように意識して引いて下さい。

最初は立てていても…

角度が変わると線がズレる

これは、集中線や勢い線を描く時にも応用出来ます。

まとめ

- 長い定規を大事に使う

- 下書き線を見やすくする(塗り消しを使いあたりを薄くして)

- メモリを使って正確に幅を測る

- 指定の線が絶対とは限らない

- ペンの筆圧を一律にペン先が太くなっていないかマメにチェック

- 角の止めはきっちり慎重に

- ペンの角度を一定に

- 定規をしっかり抑える

関連商品

動画投稿者様

漫画の基本・枠線の引き方のコツです。

定規を使った線画は今後の過程において実は基礎が詰まった作業です。

あんまり練習する事はないと思いますが 知っておくと良いよということを紹介していきます。

出典: 漫画講座3【枠線の引き方のコツ】 – youtube