実際の添削を見て効率的に学ぼう

制作業務のかたわら、Skype教室で絵を教えています。(生徒募集中)

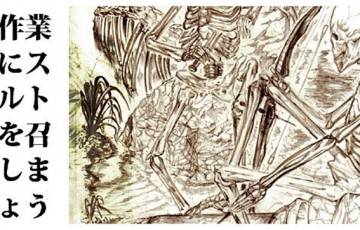

生徒の一人が匿名で習作の二次使用を許可してくれたので、今回は好意に甘えて実物の習作を見ながら骨格デッサンのポイントをつまみ食いしましょう。(お行儀の悪い勉強法ですね!)

骨格デッサンの重要性については、

まずは赤ペンなしで

まずは赤ペン添削なしで、絵の格好良いところを楽しみつつ、改善できそうな箇所を同時に探しましょう。

(絵を見た時に悪いところから探す癖が付くと、人生は黄金毛並みペルシャ猫のフンを眺めて暮らすようなものに成り果てます)

描いた人間の目線になって、失敗したと思われる箇所と、成功したと思われる箇所を見分けていきます。

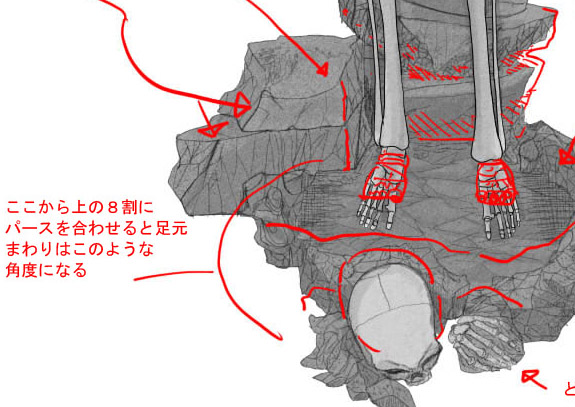

赤ペン1 足元の接地面

まず大きな狂いから探していくのがセオリーです。

細部より修正が効きづらいので、ウサギを追う空腹のジャッカルのように目を光らせましょう。

すると、どうも絵の下2割が、上8割と角度が違うことに気が付きます。

人間のように縦長のものや、机の上に乗せたフィギュアなどを見て描いているときに起きやすい現象です。

上のほうは普通に正面から見た視点で描いていけますが、足首から下や、画面の手前の岩などは、正面から見ると形が捉えづらいですね。

そこでよく観察しようと、少し上からのぞきこみ、上から見えた形のままに描いてしまうと、上から見下ろした絵になってしまいます。

どのような角度からどのような距離で見た絵を描こうとしているのか、いかなる時でも見失わないようにしましょう。

赤ペン3 剣の持ち手

人差し指から小指までの四本の指だけで重そうな剣を握っていますね。

ただでさえ筋肉があまりなさそうなので、しっかり親指でも握らせてあげましょう。

これは骨格に限らず、人やゴリラ、ワシミミズクでも同じことがいえます。

手足が見慣れない形でも、地面に付いているなら付いているように描き、物を握っているなら握っているように描き、複雑なディティールの問題は後から考えるのが無難です。

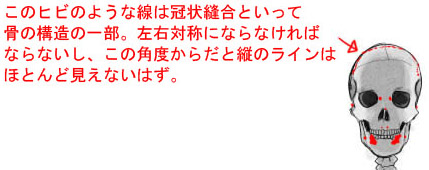

赤ペン4 頭蓋骨のつながり

観察しただけではよく分からない部分を、表面の傷かなにかと判断して描いた事により、大きく歪んだパターンです。

自信がない箇所はちゃんと調べ、理解してから描きましょう。

なにせ習作であり、学ぶことこそが目的だからです。

全体から細部へ

添削や点検をするときでも、大きなポイントから小さなポイントへと、順を追って見ていくことはとても有効です。

これは作る時、観察する時、考えるときなど幅広い局面で応用できる考えかたなので、困ったときは思い出してみるといいかもしれません。

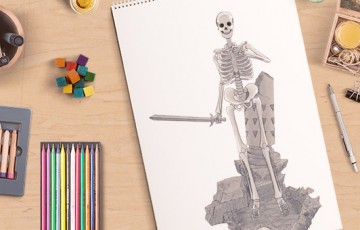

自立式のスタンド付き。

顎関節は可動します。背骨は固定されております。

股関節や肩関節は球関節仕様ではございません。

骨や筋肉の仕組みを知り、どのように動き、機能するかを理解することで、立体的で動きのある描画が可能になるのです。

本書は、人体を構成する骨や筋肉の構造、動きの仕組みを美術解剖学の側面から、最新のCGを使ったわかりやすい図解と解説でまとめています。

この記事を書いた人