「罪と罰と不実」

明治の人に「御一新前」と呼ばれた江戸時代は、現代とは少しばかりモラルが違いました。

内風呂のない家がほとんどの江戸の町では、一つの町に一軒か二軒の湯屋が存在し、しかも「薪が勿体無い」という理由で、どこも浴槽は一つ、つまり混浴でした。

幕府もたびたび混浴禁止令を出すのですが、俗に言う「三日法度」というやつで、まともに守る湯屋はなかったそうです。

女湯が登場したのは18世紀以降と言われていますが、それまでは、異性の裸などあまり意識していなかったようです。

しかし、どうしても「男女のマチガイ」は起きてしまうもの。

当時の倫理観として、不倫は非常に重い罪であり、死罪になることもありました。

お坊さんの恋愛は「女犯」という罪であり、こちらも極刑に処せられたそうです。

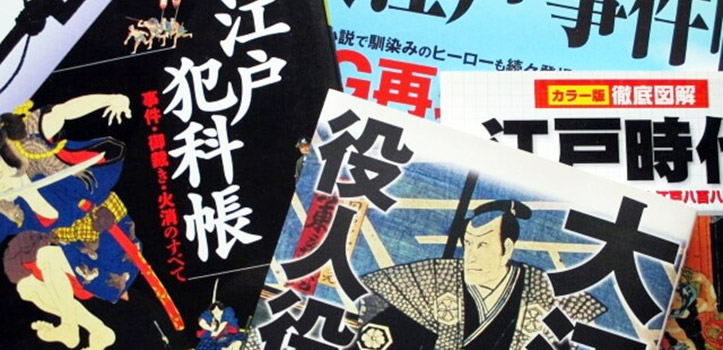

「ネタに使えそうな江戸の事件簿」

史実というのは、アレンジ次第で現代物やファンタジーへの転用も可能です。

「時代劇に興味はないから」なんて言わないで。

知っておいても損はありません。

【天一坊事件】

八代将軍徳川吉宗のご落胤を名乗る山伏・天一坊が、「近々大名になる」と吹聴し、浪人を集めて家臣団を編成、詐欺行為を行った事件。

天一坊は小伝馬町牢座敷で斬首、品川宿で晒し首となる。

文化三年には、公家の日野大納言の娘を名乗る【女天一坊】も出現している。

【吉原百人斬り】

下野佐野の炭問屋・次郎右衛門が、万字屋の遊女・八橋を殺害した事件。

八橋が階段の欄干にしがみついたところを斬りつけたのだが、上半身は欄干にぶら下がったまま残り、下半身だけが階下に落下したという。

このときの刀が、百人斬りの妖刀・村正だったという噂もあるが、真偽は不明。

【鼠小僧次郎吉】

大名屋敷専門の窃盗犯。義賊。

10両盗めば斬首された時代に、およそ3121両、銀4匁3分、銭700文を盗んだ(諸説あり)。

その幸運(?)にあやかろうと、次郎吉の墓石を削り、お守りにする人が後を絶たない。

ちなみに、大名屋敷専門の窃盗犯は鼠小僧が最初ではなく、【稲葉小僧】と【田舎小僧】という二人の先輩がいる。

「まとめ」

公然わいせつ罪はなく、恋愛禁止の職業が存在し、不倫・詐欺・窃盗で死刑になっていた江戸時代。

現代の法律と全く違いますね。

なお、人権についての考え方も違いますから、犯罪の被疑者になろうものなら大変です。

当時は、被疑者が自白しなければ、無罪放免にすることが出来ました。

ですから、何とか自白させようと、役人は被疑者に対し、ありとあらゆる拷問を行ったそうです。

この記事を書いた人

生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。