「印象をより強くするもの」

デザインの中には、本来の意味とは違う別の意味を含むもの――何かの象徴とされるものが存在します。

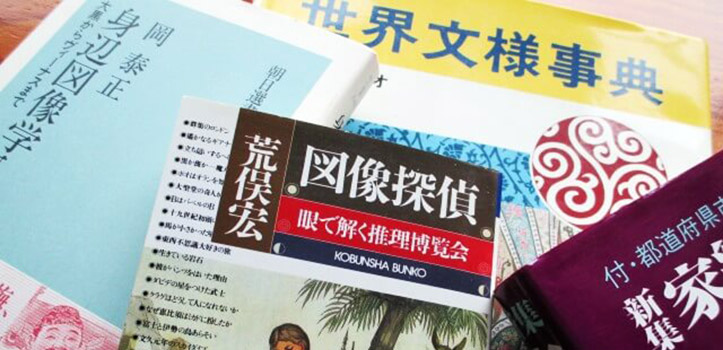

たとえば、美術の授業などで「図像学(イコノグラフィー)」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これは近代以前の美術作品に見受けられる表現方法ですが、

私達の身近なところにだって、そういった象徴的なデザインは存在しています。

たとえば、ちょっと古めの学園少女漫画を思い浮かべてください。

・白百合を背景に登場する少女 → 美人で優しい先輩

・赤い薔薇を背景に登場する少女 → 我が儘な学園の女王様

・向日葵を背景に登場する少女 → 体育会系の元気な同級生

大体こんな感じじゃなかったでしょうか。

こうして象徴的なモチーフと組み合わせることで、いちいち文章化しなくても、

読み手に登場人物の個性を伝えることが出来るのです。

「図像学は、小説には使えない?」

「文章でキャラをイメージしたデザインを書くのなら、そのままキャラの個性を文章化した方がいいんじゃない?」

そのように思われる方も多いと思います。

勿論そのとおりなのですが、しかし、一概には言えません。

有名なところで、「ハリー・ポッター」の中に登場する学生寮の紋章をあげてみましょう。

・グリフィンドールのライオン

・スリザリンの蛇

・ハッフルパフのアナグマ

・レイブンクローのワタリガラス

勇敢なライオン、狡猾な蛇、愚直なアナグマ、叡智に優れたカラスと、学生寮のイメージを表しています。

このように、直接的な表現ではなく、あえて遠回しにイメージを表現するときに、図像学は役立つのです。

「まとめ」

イメージに使うデザインは、読み手にとって一般的である物にしましょう。

マイナーなもの使うと、「ん? それってそういう意味だったの?」ということになりかねませんよ。

(ハッフルパフのアナグマのように……)

この記事を書いた人

生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。

≪…象徴的なモチーフと組み合わせること…≫を、[イコノグラフィー]の[アケイロポイエートス]に観る。

[数の言葉]が、[図像学]を通じての[発生過程]と捉えて[イコン化]しようと試みる⦅モノ⦆である。

[えん][ましかく]は、直ちに[アケイロポイエートス]である。これらを繋ぐ[ながしかく]が、[人]の[数学文化]から『獲得』されているように観得る。

そして、[ながしかく]に『つるぎがた』が顕現するのは、[数の言葉]の[実相]が、[言葉](言語)の世界の[諸刃の剣]に匹敵する[モノ]ですでに[イコン]していたことである。